20.03.2023

Man kann es fühlen und das Foto zeigt, was seit Tagen schon in der Luft liegt: Der Winter scheint empfindlich getroffen…

(v.k.)

Buch-Lesetip:

Rosemarie Schuder: „Der Sohn der Hexe“, Verlag Rütten & Loening, Berlin 1967

„Der sechs Jahre dauernde Prozeß gegen die Mutter des evangelischen Mathematikers und Hofastronomen Johannes Kepler ist Sinnbild einer Zeit religiöser und politischer Gegensätze am Vorabend des 30-jährigen Krieges. Der innere und äußere Kampf dieser beiden Menschen, der Widerstand zwischen Vernunft und Aberglauben, wird von der erfolgreichen Schriftstellerin in dramatischer Form gestaltet.“ (aus: Klappentext zum Roman).

(v.k.)

13.03.2023

Kann ein mehr als 200 Jahre altes Lied sanfter Gegenspieler der drei bösen Geister Menschenverachtung, Hetze und Krieg sein? Der Geister, welche fast täglich aus den Konfliktgebieten dieser Welt und der Ukraine zu uns finden und uns jedesmal neu zusammenzucken lassen?

Vielleicht. Was sonst soll es sein, daß mir dieses Lied seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf geht? Mich umtreibt und einfach nicht mehr losläßt?

„Der gute Kamerad“ oder nach seiner Anfangszeile „Ich hatt` einen Kameraden“ ist ein traditionelles Klagelied der deutschen Armeen einschließlich der heutigen Bundeswehr und des österreichischen Bundesheeres. Den Text entwirft im Jahre 1809 der in Tübingen lebende Dichter Ludwig Uhland. Seine unmittelbare Inspiration zu dieser Ballade basiert auf aktuellen Geschehnissen während der Befreiungskriege gegen Napoleon. Konkret dem Einsatz badischer Truppen gegen die aufständischen Tiroler unter Andreas Hofer (das Großherzogtum Baden war als Mitglied des Rheinbundes Unterstützer und Truppensteller des Napoleonischen Feldzuges im Kampf gegen Österreich und Tirol). 1825 vertont es der ebenfalls in Tübingen wirkende Komponist und Musikpädagoge Friedrich Silcher in Anlehnung an eine Schweizer Volksweise.

Das Lied, das weder Heldenhaftes noch kriegerische bzw. politische Überheblichkeiten an sich hat, gehört bis heute zum kulturellen Gedächtnis der Deutschen. Es hat mit Stolz und Kameradschaft, aber auch mit Selbstlosigkeit und Respekt unter den Soldaten zu tun und wird sowohl im europäischen Raum als auch international gesungen oder aufgeführt. So wurde „Der gute Kamerad“ („the good comrade“) u.a. auch von der französischen Fremdenlegion und mehreren lateinamerikanischen Ländern übernommen und gehört dort zum traditionellen Liedgut der Streitkräfte.

„Es drückt ein universelles Gefühl aus, das vielleicht am besten von Veteranen und Kriegsteilnehmern verstanden wird.“ (aus: „German History“)

Nach meinem Empfinden ist dieses Abschiedslied eines der ehrwürdigsten und bewegendsten Stücke deutscher Musikgeschichte. Und in dieser alten Aufnahme mehr als authentisch. Die zu Herzen gehende Weise ist unsagbar erschütternd und berührt zutiefst… Kann man einem Freund und Kameraden mehr Ehre erweisen? Beim Spielen des Liedes ist von Uniformierten der militärische Gruß zu erweisen; eine Geste, die ansonsten nur einer National- oder Landeshymne zusteht. Man sollte nie vergessen, es immer mit dem nötigen Respekt und niemals in unwürdiger Art und Weise anzuhören oder zu singen:

I n m e m o r y o f a l l t h e f a l l e n c o m r a d e s i n c o u n t l e s s w a r s a n d b o t h w o r l d w a r s , R. I. P. …

(v.k.)

04. -12.02.2023

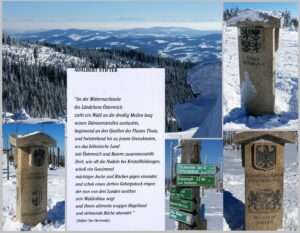

Der Hochkamm des Bayerisch-Böhmischen Waldes im Dreiländereck ist kein spektakulärer Gratweg mit gigantischen Steilabfällen rechts und links wie in den Alpen. Aber gerade im Winter sicher ein unvergeßliches Erlebnis! Der etwa 5km lange Kammweg s.o. verläuft zwischen dem Dreisesselberg (1312m) im Westen, dem Bayerischen Plöckenstein (1364m), dem Dreiecksmark-Bergsattel (1320m) und dem 1378 m hohen Böhmischen Plöckenstein im Osten. Er ist in diesem Winter mit trittsicheren Schneeschuhen sicher am besten zu bewältigen, will man nicht unmittelbar neben dem festgetretenen Kammweg bis zu den Hüften tief im Schnee einsinken…

Schon der Aufstieg zum Dreisessel von Haidmühle aus (900m) ist bei hohem Schnee durchaus als kleine Herausforderung anzusehen:

Am Ende des Aufstiegs und kurz vor dem Bergplateau eröffnet sich ein weites Panorama, das uns in mannigfaltiger Form und Aussicht auf dem weiteren Weg begleiten wird:

Der Aufstieg ist geschafft, der Hochkammweg beginnt unmittelbar am Dreisesselhaus:

Das Dreisesselhaus und der gleichnamige, sagenumwobene Felsen, auf dem vor langer Zeit einmal drei Könige über ihre Ländereien und deren Grenzen beratschlagt haben sollen. Sicher aber nicht im Winter…

Von hier aus beherrschen bedrohlich wirkende Felsformationen, bizarre Baumformen und etwas größere „Kieselsteine“ den verschneiten Weg:

Vor dem zerklüfteten Gipfelfels des Bayerischen Plöckensteins (Trojmezna hora):

Vor dem zerklüfteten Gipfelfels des Bayerischen Plöckensteins (Trojmezna hora):

Dank Fernsicht und Teleobjektiv scheint auch der ferne Hochsteingipfel nur einen Steinwurf von uns entfernt…

Der Bergsattel der Dreiecksmark (Trojmezi) ist der wohl bekannteste Platz des gesamten Grenzgebirgskamms, da sich hier die Grenzlinien von Deutschland, Österreich und Tschechien treffen. Die Grenzziehung an diesem Punkt erfolgte im Jahre 1765 durch einen Vertrag zwischen dem Passauer Fürstbischof und Kaiserin Maria Theresia. Heute fast baumleer, war dieser Platz vor wenigen Jahrzehnten noch von dichtem Nadelwald umsäumt:

Am Gipfelkreuz des Böhmischen Blöckensteins (Plechy):

Am Gipfelkreuz des Böhmischen Blöckensteins (Plechy):

Da der Nachmittag weit vorangeschritten ist, ist der Entscheid für den Rückweg sicher nicht der schlechteste. Ab Dreisesselhaus steht zudem noch der Tiefschnee-Abstieg nach Haidmühle bevor. Und wenn sich die Wintersonne hinter den blauen Bergen „verkrümelt“, wird es noch einmal empfindlich kalt werden:

(v.k.)

Buch-Lesetip:

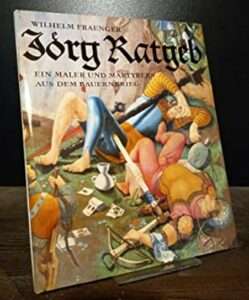

Wilhelm Fraengler: „Jörg Ratgeb“, Verlag der Kunst Dresden, 1972

In seinem Buch „Jörg Ratgeb- ein Maler und Märtyrer aus dem  deutschen Bauernkrieg“ stellt der Kunsthistoriker Wilhelm Fraengler die bruchstückhaften Fragmente aus dem Leben und Schaffen Jörg Ratgebs vor, die uns bis zum heutigen Tag erhalten sind. Dies sind in erster Linie die großen Kunstwerke aus dessen kurzer, 20-jähriger, Schaffenszeit: Der Barbara-Altar von Schwaigern/Heilbronn, der Hochaltar aus der Stiftskirche in Herrenberg und die Wandmalereien im Frankfurter Karmeliterkloster. Und in zweiter Linie seine Parteinahme für die Sache der aufständischen Bauern im damaligen Herzogtum Baden-Württemberg: Seine Rolle als deren oberster Kriegsrat und Kanzler und sein persönliches Scheitern nach Hochverratsprozeß und Hinrichtung 1926 in Pforzheim. Danach wurde der Name Ratgeb tabuisiert und totgeschwiegen, auch sein Lebenswerk ist über mehr als 400 Jahre in Vergessenheit geraten…

deutschen Bauernkrieg“ stellt der Kunsthistoriker Wilhelm Fraengler die bruchstückhaften Fragmente aus dem Leben und Schaffen Jörg Ratgebs vor, die uns bis zum heutigen Tag erhalten sind. Dies sind in erster Linie die großen Kunstwerke aus dessen kurzer, 20-jähriger, Schaffenszeit: Der Barbara-Altar von Schwaigern/Heilbronn, der Hochaltar aus der Stiftskirche in Herrenberg und die Wandmalereien im Frankfurter Karmeliterkloster. Und in zweiter Linie seine Parteinahme für die Sache der aufständischen Bauern im damaligen Herzogtum Baden-Württemberg: Seine Rolle als deren oberster Kriegsrat und Kanzler und sein persönliches Scheitern nach Hochverratsprozeß und Hinrichtung 1926 in Pforzheim. Danach wurde der Name Ratgeb tabuisiert und totgeschwiegen, auch sein Lebenswerk ist über mehr als 400 Jahre in Vergessenheit geraten…

Image: Pixabay

Image: Pixabay(v.k.)

Buch-Lesetip:

Marianne Bruns: „Die Lichtung“, Mitteldeutscher Verlag, Halle, 1986

„Die Lichtung“ beinhaltet 24 Episoden über einen großen historischen Bogen von mehr als 1000 Jahren. Diese jedoch fokussiert auf den geographisch kleinen Raum des Elbsandsteingebirges. Es sind fesselnde Geschichten und Geschehnisse voller Spannung und Dramatik: Sie beginnen im Jahr 1150- als noch menschenleerer Urwald das Bergland zwischen Sachsen und Böhmen bedeckte- berichten über den Einfall der Hussiten, das Morden im 30-jährigen Krieg, die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Verbündeten und Napoleonischen Truppen und enden bei außergewöhnlichen Schicksalen unserer Zeit…

„Die Lichtung“ beinhaltet 24 Episoden über einen großen historischen Bogen von mehr als 1000 Jahren. Diese jedoch fokussiert auf den geographisch kleinen Raum des Elbsandsteingebirges. Es sind fesselnde Geschichten und Geschehnisse voller Spannung und Dramatik: Sie beginnen im Jahr 1150- als noch menschenleerer Urwald das Bergland zwischen Sachsen und Böhmen bedeckte- berichten über den Einfall der Hussiten, das Morden im 30-jährigen Krieg, die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Verbündeten und Napoleonischen Truppen und enden bei außergewöhnlichen Schicksalen unserer Zeit…

(v.k.)

Buch-Lesetip:

George Orwell: „1984“, Ullstein-Verlag Frankfurt/Main, 1976

„Wer die Gedanken kontrolliert, kontrolliert die Realität!“ Diese Lieder, hier Orwells Hymne des Superstaats Ozeanien (Oceania) aus seinem Roman „1984“, passen hervorragend zu totalitären Imperien...

(v.k.)

Sylvester, 2022/2023

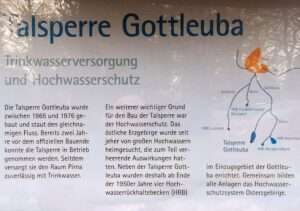

Zugegeben, sie liegt gut versteckt. Eingebettet in die Talsenke des Flüßchens Gottleuba im Osterzgebirge scheint die gleichnamige Trinkwassertalsperre ein touristisches Dornröschendasein zu fristen. So, als wolle sie allen Wanderern, die ihre Schönheit und ihre Umgebung umfassend entdecken wollen, die gelbe Karte zeigen. Nur in ihrem östlichen Teil läßt sie jemanden an sich heran, die andere Hälfte des Stausee-Terrains ist wegemäßig nicht erschlossen und damit unpassierbar. Dies betrifft auch die Vorsperrenüberquerung und den Staumauer-Übergang: Allesamt Fehlanzeige und (bis auf Führungen) komplett passe. Schade.

Gut, es wird fleißig gebaut. Doch Trinkwasserschutzgebiet hin und her: Es bleibt zu hoffen, daß die strenge Schönheit irgendann einmal ihre Sprödigkeit aufgibt und ihr gegenwärtiges Markenzeichen „No tourist area“ ablegt…

Gut, es wird fleißig gebaut. Doch Trinkwasserschutzgebiet hin und her: Es bleibt zu hoffen, daß die strenge Schönheit irgendann einmal ihre Sprödigkeit aufgibt und ihr gegenwärtiges Markenzeichen „No tourist area“ ablegt…

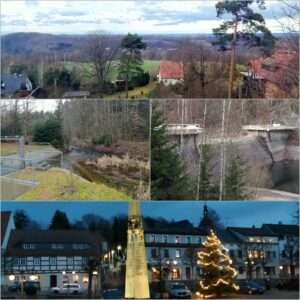

Gottleuba: Blick vom Augustusberg auf das Gottleuba-Tal, Wasserteiler am südlichen Einlauf, Vorsperre und festlich erleuchteter Marktplatz zum Jahreswechsel

(v.k.)

Dresden, 11.12.2022

An diesen Adventstagen ist im Dresdener Albertinum eine Sonderausstellung mit Werken von Oskar Zwintscher, des bei Leipzig geborenen „sächsischen Gustav Klimt“ zu sehen.

„In der Ausstellung wird sein facettenhaftes Werk zwischen Jugendstil und Symbolismus umfassend vorgestellt. Sie zeigt den Künstler um 1900 wie Arnold Böcklin, Ferdinand Hodler und Gustav Klimt. Kaum ein anderer bedeutender Künstler aus der Zeit um 1900 harrte länger einer grundlegenden Neubewertung als Oskar Zwintscher (1870-1916). Wichtige Stationen seines Schaffens waren Dresden, Meißen, München, Wien und Worpswede. Mit ungewöhnlichen Bildern und dem märchendunklen Glanz seiner kühlen Farbenspiele erreichte er zu Lebzeiten große Anerkennung. (1)“

Hier der → Link zu den Zwintscher-Gemälden und Exponaten im Albertinum.

Nur fünf Minuten vom Albertinum entfernt: Die am 3. Advent festlich geschmückten Frauenkirche auf dem Neumarkt

Quellen:

(v.k.)

Prag, 18.-20.11.2022

Eine große Ausstellung mit Werken des berühmten Jugendstilkünstlers Alfons Mucha (1860-1939) geht in der Nationalgalerie Prag in die Verlängerung. Noch bis zum 31. Dezember 2022 haben Besucher die Chance, rund 230 Schätze aus der 4000 Werke umfassenden Sammlung der Familie Mucha zu sehen.

Die Schau in der Valdstejnska jizdarna, der Wallenstein-Reithalle im Prager Stadtteil Mala Strana zeichnet das Leben des Malers, Grafikers, Plakatkünstlers und Hobbyfotografen nach, der zu den prägenden Gestalten der Belle Epoque zählte. Ein Grund, der Stadt Prag und dieser Ausstellung unsere Aufwartung zu machen…

Hier der → Link zu den Gemälden und Exponaten der Mucha-Ausstellung. Die ehemalige Reithalle im Gartenkomplex des barocken Wallenstein-Palais ist übrigens nach seiner aufwendigen Rekonstruktion im Jahre 2000 der Öffentlichkeit wieder zugänglich.