10.-12.11.2019

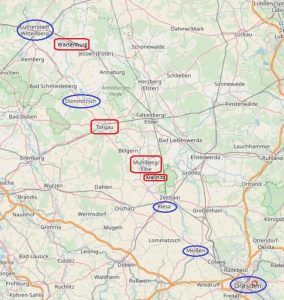

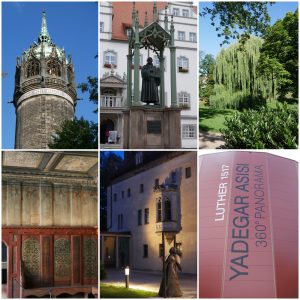

An der Strasse der Romanik: In Sachsen-Anhalt unterwegs zu den Stammburgen der Ottonen und Askanier

Unsere Ziele sind die Welterbestadt Quedlinburg und die mittelalterlichen Städte Gernrode und Ballenstedt. Wir gönnen uns pro Tag eine historische Stadt -ein mehr als sportliches Unterfangen! In diesem Kontext einige Ansichten und Anmerkungen zur reichen Historie dieser Städte:

1. Quedlinburg

Wirtschaftliche Keimzelle Quedlinburgs, Grablege der Ottonen und Damenstift. Blick von der Stiftskirche St. Servatii…

…auf die Dächer Quedlinburgs

In der einstigen Königspfalz am Nordrand des Harzes begann vor mehr als 1100 Jahren und mit der Königs-Krönung Heinrich I. die deutsche Geschichte. Er machte die Pfalz zum Zentrum der Reichspolitik und begründete in seiner Familiendynastie mit Otto II. auch den ersten deutschen Kaiser:

„Die Geschichte König Heinrichs I. und der Dynastie der Ottonen ist eng mit der Landesgeschichte des heutigen Sachsen-Anhalts verbunden. Eine besondere Rolle spielt Quedlinburg: Der dort gelegene Finkenherd gilt als der legendäre Ort, an dem Heinrich I. im Jahr 919 zum ostfränkischen König erhoben wurde. Später wählte Heinrich Quedlinburg zum Ort seiner Grablege. Mit seiner klugen Politik, die auf Ausgleich mit den Großen in Sachsen und Franken sowie auf weitsichtige Heiratsverbindungen setzte, schuf er das Fundament für den Erfolg seiner Nachkommen, den Ottonen. Sie sollten eines der bedeutendsten Herrschergeschlechter der europäischen Geschichte werden. Mit der Verbindung der königlichen mit der kaiserlichen Macht leitete Heinrichs Sohn, Otto der Große, eine Entwicklung ein, die später den Aufstieg des ostfränkischen Reiches zum Heiligen Römischen Reich begründete. Damit wurde eine der historischen Grundlagen für das heutige Deutschland geschaffen.“ (1)

Mit ca. 86 ha ist Quedlinburg heute eines der größten Flächen-Denkmale in Deutschland. Mit mehr als 2000 Fachwerkbauten und einer einmaligen, mittelalterlichen Stadtanlage wurde die Stadt 1994 in die UNESCO-Welterbeliste der schützenswerten Kulturgüter aufgenommen.

Marktplatz mit Rathaus, Stadt-Wappen und reichen Bürgerhäusern

In der romanischen Stiftskirche St. Servatii mit Krypta (Confessio) und beiden Domschatzgewölben

Auf königlicher Spurensuche: Wappen, Goldmünze und die heilige Lanze, die 933 in der (siegreichen) Schlacht der Ostfranken gegen die Ungarn mitgetragen wurde

Stadterkundung und tausendjährige Geschichte(n) machen pflastermüde und hungrig…

2. Gernrode

Weniger als 10 km in südlicher Richtung liegt ein zweiter Besuchermagnet der Romanik mit mehr als 1100-jähriger Geschichte: Gernrode.

Vor der Stiftskirche Sankt Cyriakus

„In Gernrode zeigt sich in besonders deutlicher Weise die enge Verbindung zwischen der Familie Heinrichs I. (875-936) und der Oberschicht der sächsischen Adelsfamilien der Region. Der Name der Stadt verweist auf den Markgrafen Gero, einen engen Vertrauten Kaiser Otto des Großen (912-973), der hier eine Burg als Herrschaftsmittelpunkt seiner Familie erbaute. Ohne Erben geblieben, gründete Gero im Jahre 959 auf dem Burggelände ein Kanonissenstift mit der Stiftskirche St. Cyriakus. Von den Ottonen wurde das Stift Gernrode aus familiärer Verbundenheit in der Folgezeit weiterhin reich beschenkt und mit Privilegien bedacht.“ (1)

Das beeindruckendste Bauwerk hier: Die sehr gut erhaltene romanische Stiftskirche aus dem 10. Jahrhundert. Mit einem weiteren Highlight in seinem Inneren: Im südlichen Seitenschiff befindet sich die älteste erhaltene Nachbildung des Grabes Christi nördlich der Alpen (11.Jhd.).

Die Stiftskirche St. Cyriakus: Kirchenschiff mit Hohem Chor, Decke und Sarkophag des Markgrafen Gero

Im Inneren der Stiftskirche: Apsis, Krypta und Nachbau des Heiligen Grabes

Gernrode zum Anfassen: Die Stiftskirche aus der Kaffeehausperspektive, ganz in der Nähe die vermutlich älteste protestantische Elementarschule Deutschlands (1533)

3. Ballenstedt

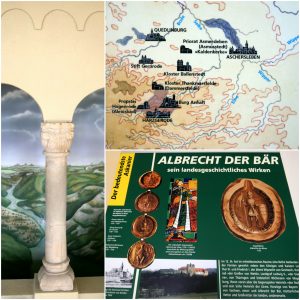

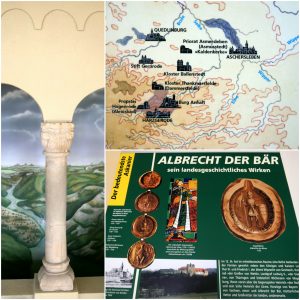

Diesmal sind es wiederum nicht mehr als 10km, bis wir Ballenstedt in Richtung Osten erreichen. Der geschichtliche Sprung von Qedlinburg und Gernrode zur Wiege Sachsen-Anhalts und zum Adelsgeschlecht der Askanier beträgt jedoch mehr als 150 Jahre. Als Ort erstmals im Jahre 1030 urkundlich erwähnt, gründet Esico von Ballenstedt auf dem heutigen Burgberg ein Kollegiatsstift. Das Stift auf dem Gelände der Stammburg wird 1123 in ein Benediktinerkloster umgewandelt. An Stelle der in ein Kloster verwandelten Burg wird durch den Enkel Esicos, den späteren Markgrafen Albrecht der Bär (1100-1170) die Burg Anhalt im Selketal gebaut. Die Klosterkirche wird Begräbnisstätte der Anhaltiner.

Diesmal sind es wiederum nicht mehr als 10km, bis wir Ballenstedt in Richtung Osten erreichen. Der geschichtliche Sprung von Qedlinburg und Gernrode zur Wiege Sachsen-Anhalts und zum Adelsgeschlecht der Askanier beträgt jedoch mehr als 150 Jahre. Als Ort erstmals im Jahre 1030 urkundlich erwähnt, gründet Esico von Ballenstedt auf dem heutigen Burgberg ein Kollegiatsstift. Das Stift auf dem Gelände der Stammburg wird 1123 in ein Benediktinerkloster umgewandelt. An Stelle der in ein Kloster verwandelten Burg wird durch den Enkel Esicos, den späteren Markgrafen Albrecht der Bär (1100-1170) die Burg Anhalt im Selketal gebaut. Die Klosterkirche wird Begräbnisstätte der Anhaltiner.

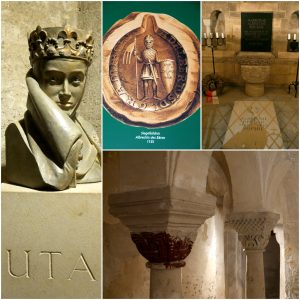

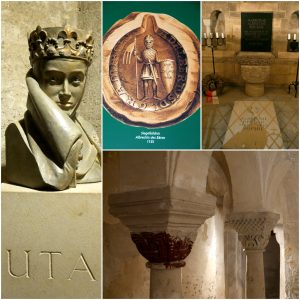

„Die Grafen von Ballenstedt, die im 11. und 12. Jahrhundert zu den mächtigsten Dynastien Mittel- und Ostdeutschlands gehörten, sind unter Bezugnahme der bis 1315 in ihrem Besitz befindlichen Grafschaft Aschersleben auch als Askanier und somit als Ahnherren des anhaltinischen Fürstenhauses in die Geschichte eingegangen. Von unbekannter Meisterhand wurde Uta von Ballenstedt, Schwester des Grafen Esico, als Stifterfigur im Naumburger Dom ein weltbekanntes Denkmal gesetzt. Markgraf Albrecht der Bär ist mit seiner Siedlungs- und Kolonialisationspolitik Wegbereiter der Mark Brandenburg“. (2)

Schloß Ballenstedt mit Klosterkirche im Hintergrund und Aufgang zum Schloßtheater

Albrecht der Bär im einstigen Stammgebiet der Askanier im Selke-Gebiet des Ostharzes

Uta von Ballenstedt vor Krypta und gräflicher Begräbnisstätte

Von den 88 romanischen Bauwerken liegen bedeutende und gut erhaltene im Harzvorland (s.o.). Einige davon haben wir kennengelernt, der „Rest“ muß sich halt noch etwas gedulden…

karten-image: de.m.wikipedia.org

Angegebene Zitate aus:

- (1): „Königsorte-Auf den Spuren Heinichs I. in Sachsen-Anhalt“/Zentrum für Mittelalterausstellungen (ZMA) 2019

- (2): „Ballenstedt-die Wiege Anhalts“/Informationsbroschüre der Stadtverwaltung Ballenstedt 2019

(v.k.)